بيوت عمي أحمد

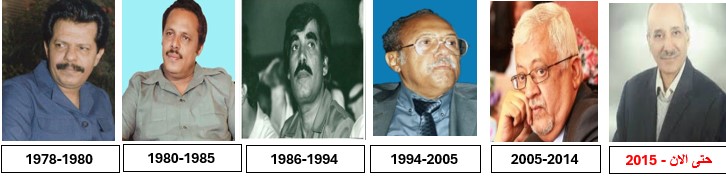

بمناسبة الذكرى السابعة لرحيل أحمد قاسم دماج

د. همدان دماج

في قصة «الذراع» للأديب الروسي الكبير ليف تولستوي، يحكي بطل القصة، وهو حصان، عن عدم فهمه لبعض طبائع البشر، ومنها ما يتعلق بحديثهم عن المِلكيّة، فقد «أتفقوا فيما بينهم على أن يكون لواحد منهم فقط الحق في أن يقول عن الأشياء إن هذا (لي) ويعتبرون أسعد الناس فيهم من يستطيع أن يقول عن أكبر عدد من الأشياء إن هذه (لي) حسب اللعبة المتفق عليها بينهم، وأنا لا أعرف لم هذا، وقد حاولت أن أستوضح فائدة مباشرة من هذه اللعبة لكن دون جدوى».

هكذا يحكي الحصان عن استغرابه من البشر وهذه اللعبة الغريبة المنافية للحقيقة التي يعرفها ويراها كل يوم، وهي أن تلك الأشياء التي يقولون عنها أنها (لهم) هي أبعد ما تكون في متناول يدهم، بل في يد آخرين. ذكرني هذا المقطع من القصة بالجدل الفلسفي الممتد لآلاف السنين حول مفهوم التملك، وبالموروث الشعري والديني الذي تطرق إلى هذه القضية، وماذا يعني حقاً أن يمتلك الإنسان شيئاً (أو مالاً) في هذه الحياة، وهو الذي قدر الله له أن يأتي إلى الدنيا لا يملك شيئاً ويخرج منها لا يملك شيئاً حسب المعتقد الديني الذي لا تتوقف عنده الغالبية العظمى من المتدينين. لقد عرفت في حياتي، سواء بالمعرفة المباشرة أو عن طريق القراءة، عدداً من أولئك الذين تعاطوا مع مفهوم التملك بشكل واضح وناضج، ولم يكتفوا باستساغة فهمهم فكرياً بل طبقوه على حياتهم، منهم من قام بذلك بدافع الدين، أو الفلسفة، أو التصوف، أو الإدراك أو خليط بين هذا وذاك، فكانوا من الذين نتذكرهم في قول أبي العتاهية:

إذا المرءُ لم يُعْتِقْ مِن المالِ نفسَه

تَمَلَّكَه المالُ الذي هو مالِكُهْ

ألا إنّما مالي الذي أنا مُنفِقٌ

وليس ليَ المالُ الذي أنا تارِكُهْ

* * *

عُرف عن عمي أحمد قاسم دماج أنه كان متواضعاً في سلوكه وتعاملاته مع الآخرين، شديد البساطة والزهد إلى حد كان يغيض بعض أعداءه وأحبابه على حد سواء، فهو لم يكن مغرماً بالاقتناء، ولم تسيطر عليه رغبة الاستحواذ والتملك، حتى الكتب لم يكن يحرص على الاحتفاظ إلا بما يعتقد أنه بحاجة إلى العودة إليها مرة أخرى، أما البقية فهي مكدسة في كراتين تجدها في الممرات يتناقص بعضها على يد الزوار، وما أكثرهم، ويختفي البعض في حملات التطهير التي كانت تقوم بها عمتي نورية رحمها الله من الحين والآخر، وعمتي نورية، أو أم هاني كما كان الجميع ينادونها، شخصية غير عادية، ذات سمات استثنائية، تستحق الكتابة عنها بشكل منفرد دون شك.

والحقيقة أنني منذ أن بدأت أعي ما حولي وكل ذكرياتي عن عمي أحمد فيما يخص ملبسه، أو مأكله، أو ما يملكه من أشياء تنسجمُ مع ما عُرف عنه حتى وفاته من البساطة والتقشف واللامبالاة، لكنني عرفتُ في فترة لاحقة أنه في صباه، وبعد خروجه من سجن الرهائن، كان معروفاً بأناقته التي كان يبالغ ويزهو بها أكثر من اللازم، وهي الأناقة التي كانت حديث شباب جيله من أبناء عمه وأصدقاءه من مختلف المناطق، والذين كانوا يتسابقون لتقليده. هذه المعلومة قالها لي العم الشيخ محمد بن حسن دماج رحمه الله، ولا أعرف لماذا لم يقلها لي والدي أو عمي أحمد، ولا أعرف متى تحول عمي أحمد من ذلك الشاب الذي كان ملبسه الأنيق حديث أبناء جيله إلى الرجل الذي كان ملبسه المتواضع غير المعتنى به حديث أبناء جيله والأجيال التي بعده أيضاً، ولا السبب في هذا التحول (على الأقل حتى الآن).

هنا أود أن أركز على جانب معين، أو جزيئة بسيطة، من حياة البساطة والاستغناء التي تعمد أن يعيشها عمي أحمد ضمن رؤيته الخاصة به، وأنا أقول إنه تعمد لأنه كان عليه أن يواجه بسببها ضغوطاً عديدة من أقرب المقربين إليه، بما في ذلك والدي الذي كان أكثر من يمكن أن يؤثر على قرارات العم أحمد على المستوى الشخصي، ويجبره في أحيان كثيرة على فعل أشياء لم تكن ترق له، وهذا الأمر لم يكن بالشيء السهل فالمعروف عن عمي أحمد عناده الذي يطاول الجبال فيما يعتقد أنه صواب، وطبعه الحاد في رفض النصائح أو الاقتراحات التي كان يتبرع بها الأصدقاء والأقارب والمتطفلين، حتى وإن كانت بعض هذه النصائح تبدو منطقية لأصحابها، ومنها أن يكون له بيت، مثله مثل الآلاف من الناس الذين بنوا أو استأجروا بيوتاً في فترة كان بناء أو شراء بيت (أو أكثر من بيت) أمراً شائعاً في ظل حالة اقتصادية سمحت للجميع بذلك، والضرورة التي فرضها التزايد السكاني الهائل لليمنيين بعد قيام الثورة.

لكن عمي أحمد لم يبن أو يشتر بيتاً، وهو يشاهد الجميع من حوله، ومن هم أقل قدرة مالية منه، يبنون ويشترون ويسكنون البيوت والشقق، بل والعمارات. كان عمي أحمد عندما يُسأل: متى ستبني بيتاً يا أستاذ أحمد؟ يرد دائماً: أبنيه في الجنة إن شاء الله. وهو الرد الذي كان يعرف أنه كفيل بردع الناس عن طرح السؤال مرة أخرى، حتى أصبح رده هذا متداولاً وشائعاً عند الناس، يستخدمونه كمثل أو كعِبرة أو حتى كاستنكار.

عاش عمي أحمد طوال حياته في بيوت لم تكن له تملكاً، لكنها مثل كل شيء آخر لم تكن أيضاً ملكِاً لأحد بمفهومه الخاص، فمن بيوت اسرته في النقيلين التي عاش فيها طفولته، إلى قلعة القاهرة عندما كان رهينة، إلى دار القبالة (مع عمه مطيع الذي فرض عليه الاعتكاف للدراسة بعد خروجه من الرهن بما يشبه الإقامة الجبرية)، مروراً بالبيوت التي عاش فيها في تعز وإب وريدة وعدن، وانتهاءً بالبيوت التي استأجرها في صنعاء عندما أستقر فيها منذ نهاية السبعينات وحتى وفاته في مثل هذا اليوم من عام 2017، وهي البيوت التي أتمنى أن أكتب عنها يوماً ما، لأنني ببساطة عشت فيها، إلى جانب بيتنا، بعض أجمل أيام حياتي وشبابي، ولي فيها الكثير من الذكريات التي كعادتها تظهر وتختفي مثل طفل يمشي على الشاطئ لا يمكنك أبداً أن تحرز أي الصدفات الصغيرة سيلتقطها ويحفظها بين أشيائه الثمينة، حسب قول بيرس هاريس.

كان والدي، وهو يتحدث مع عمتي نورية في كل مرة يستأجر عمي أحمد فيها بيتاً، حريصاً أن تكون هذه البيوت على مسافة غير بعيدة من بيتنا الواقع في حارة جامع السنباني في حي مستشفى الكويت، فقد كانت عمتي هي التي تتولى أمر البحث عن البيوت واختيار المناسب منها، وكانت هذه البيوت تُعرف بأسماء ملاكها، بدءً ببيت «الشريفة»، وبيت «مجلي» وبيت «المسوري»، وبيت «الحوثي»، وهي جميعها قريبة من بيتنا، ثم بعدت المسافة قليلاً في بيت «جحاف»، وبيت «الصيادي» وأخيراً «بيت الشعباني» الواقع بالقرب من جولة سبأ. لكل بيت من هذه البيوت شخصيتها المستقلة وطابعها الخاص من حيث الهندسة والسعة، ومجموعة الذكريات التي ارتسمت على جدرانها وأحواشها وأبوابها والشخوص التي كانت تتردد عليها، والجيران وأصحاب البقالات القريبة الذين يبيعون لنا دائماً «على الحساب»، لكن كانت غرفة عمي أحمد الخاصة في أي من هذه البيوت تكاد تكون هي نفسها لا تتغير، وهي الغرفة التي كنت عندما أدخلها أشعرُ برهبةٍ غير مفهومة، كما لو كانت غرفة في أحدى معابد كهوف باتو الماليزية.

فرشٌ وثيرٌ على الأرض كان السرير، محاطاً بعشرات الكتب والمجلات في الشعر والفلسفة والسياسة والفنون والآداب بمختلف أجناسها، مكومةً ومبعثرةً في كل مكان من الغرفة فوق مفرشة فارسية جميلة، وطفاية سجائر كبيرة بجانب علب السجائر والكبريت والولاعات، وراديو إريله دائماً مرفوع، وحقيبة ديبلوماسية بجانبها، وجدران معلق عليها لوحات مبروزة بدخان السجائر والكثير من النحنحات والسعال، وأوراق مثنية من المنتصف مكتوب عليها أبيات لم تكتمل من قصائد بخط يد متمرد على الحياة أشبه ما يكون بالطلاسم التي لم يكن يجيد قراءتها سوى صاحبها.

لكل بيت في ذاكرتي رائحة خاصة وصوت مميز وذكريات خاصة، من صوت ارتطام الكرة على الباب الحديدي المُلبس بالزنك كلما تم تسجيل هدف في حوش بيت «المسوري»، الذي كان ملعبنا الأثير، والذي فيه حاولنا إبراز مهاراتنا الكروية أمام اللاعب الشهير الكابتن علي محسن في احدى زياراته لعمي أحمد، إلى درجات المخلفة المؤدية لسطح «بيت الحوثي» المكتظة بكراتين الكتب والمجلات التي كنت أهرب إليها بعد أي شجار أو مشاحنات صبيانية مع أبناء عمي لأنعم بالهدوء متصفحاً عدداً قديماً من مجلة «الصقر» الرياضية قبل أن يصلني صوت عمتي وهي تنادي «يا همدااان… يالله أنزل… غداء…»، إلى زقزقة العصافير في صباح يوم صنعاني ربيعي فاتن وهي تتقافز فوق أغصان شجرة مرتفعة جميلة نادرة (لا أعرف اسمها) في حوش «بيت جحاف» المليئ بذكريات حميمية في مرحلة انبثاق الشباب، إلى رائحة الطين والسكينة ومغامرات شرب السجائر في حوش «بيت مجلي»، وغيرها من الذكريات التي لا بد أن نكتب عنها يوماً ما، لا لشيء سوى أنني أعرف معنى البيوت، ومنها بيوت عمي أحمد، كما عرفها قبلي الشاعر الجميل شوقي بزيع وهو يقول:

البيوت طيور تزقّم أفراخها لوعةً

كلما ابتعدوا عن حديدِ شبابيكها المائلة

والبيوتُ جسور الحنينِ التي تصل المهد باللحد،

ريشُ المغامرة الأم،

طينُ التكاثر،

سرُ التماثلِ بين الطبيعة والطبع،

بين الجنازة والقابلة

والبيوت سطور

يؤلّفنا بحرها كالقصيدة

بيتاً فبيتاً

لكي نزن الذكريات بميزانها

كلَّما انكسر اللحنُ

أو تاهت البوصلة

والبيوت جذور

تعود بسكانها دائماً

نحو نفس المكان الذي فارقوه

لتعصمهم شمسها من دوار الأعالي

ومن طرقات تشردهم في كسور المكان

والبيوت زمان

يقسم دقاته بالتساوي على ساكنيه،

لكي يسبحوا بين بيتين:

بيت الوجود

وبيت العدم

وكي يعبروا خلسةً

بين ما يتداعى وما يلتئم

والبيوت رحم

توقنا للإقامة في أرخبيل النعاس،

للتماس مع البحر من دون ماء

لكي نتشاكي حرائقنا الأولية،

أو نتباكى على زمن لن يعود إلى الأرض ثانية،

والبيوت فراديسنا الضائعة

تواصوا إذن بالبيوت،

احملوها، كما السلحفاة،

على ظهركم أين كنتم وأنا حللتم،

ففي ظلها لن تضلوا الطريق إلى بر أنفسكم،

لن تملوا حجارتها السود

مهما نأت عن خطاكم مسالكها اللولبية،

لن تنحنوا فوق مهد

أقل أذى من قناطرها المهملة

ولن تعرفوا في صقيع شتاءاتكم

ما يوازي الركون إلى صخرة العائلة

وحرير السكوت

تواصوا إذن بالبيوت

استديروا، ولو مرة،

نحوها ثم حثوا الخطى

نحو بيت الحياة الذي لا يموت..